Oleh: Ali Masduki

Divisi SDM PFI Surabaya

BEBERAPA hari lalu, sebuah undangan meliput di Hotel Jambuluwuk Bromo mampir ke beranda saya. Seperti skenario klasik, perjalanan meliput destinasi premium selalu menjanjikan kemewahan kecil bagi kami, para kuli tinta.

Mobil yang nyaman, sambutan hangat, hingga deretan kudapan kelas atas yang disuguhkan, seringkali membuat kami merasa seperti orang paling dimuliakan sejenak.

Pagi itu, di bawah komando "Panglima" Guruh, semangat rekan-rekan wartawan tampak membara. Padahal, biasanya banyak dari kami yang menyandang gelar ‘Bangsawan’ alias bangsa tangi awan (golongan bangun siang). Namun hari itu berbeda, semua sudah bersiaga sejak pagi buta.

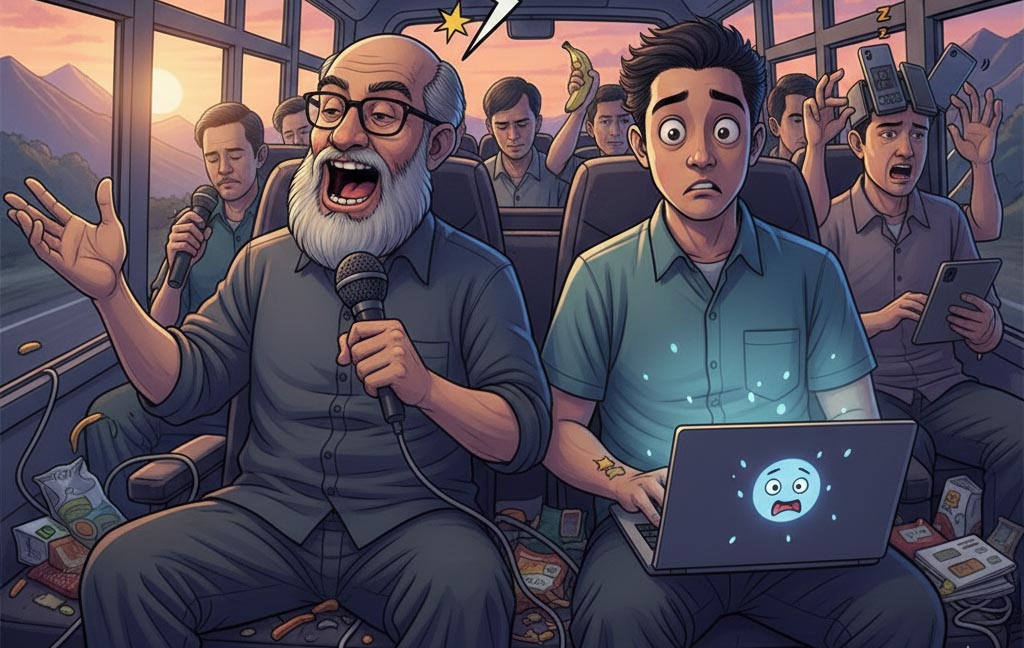

Begitu rombongan dipastikan lengkap, mini bus dari Graha Pena mulai bergerak membelah aspal. Canda dan gurau menjadi bumbu perjalanan, lengkap dengan sesi karaoke ria yang menggema di dalam bus. Sungguh, di momen seperti ini, hidup sebagai wartawan terasa begitu nikmat.

Namun, ada pemandangan unik yang hanya bisa ditemukan saat wartawan sedang plesiran. Meskipun mulut berdendang mengikuti irama sumbang karaoke, jari-jemari mereka tetap menari lincah di atas layar ponsel atau papan ketik laptop.

Mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban, setor berita. Kok bisa? Itulah keajaiban profesi ini. Mulut berucap apa, jemari merangkai apa.

Saya pun setali tiga uang, biasanya menghabiskan waktu perjalanan dengan mengulik tumpukan press release dari milis yang tak kunjung habis.

Pelajaran dari Kursi Sebelah

Perjalanan ke Bromo kali ini terasa lebih berbobot bagi saya karena posisi kursi yang strategis. Di sebelah saya duduk Tuji Martudji, seorang wartawan senior yang dikenal kritis dan selalu menjadi orator andalan setiap kali ada aksi massa wartawan.

Duduk bersisihan dengan sosok seperti Tudji adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan.

Sepanjang roda mini bus melaju, kami terlibat dalam diskusi panjang, atau mungkin lebih tepat disebut kuliah singkat sekian SKS.

Kami bicara soal muruah profesi, gempuran teknologi, hingga kekhawatiran kolektif akan titik senjakala jurnalisme.

Dari sekian banyak obrolan, ada satu kalimat yang terus terngiang dan memantik logika saya. "Iki zamanmu" (Ini zamanmu).

Kalimat itu memang populer. Sering kita dengar mereka yang merasa sudah senior atau "tua" melontarkan kalimat tersebut kepada yang lebih muda sebagai bentuk penyerahan tongkat estafet, atau mungkin bentuk kepasrahan.

Melawan Angka, Menjemput Zaman

Namun, saya merenung. Jika kita merasa hari ini bukan lagi zaman kita, lantas ini zaman siapa?

Bukankah usia hanyalah deretan angka yang tercatat di kertas? Kematian adalah urusan Tuhan, dan belum tentu yang muda akan menghirup napas lebih lama dari yang tua.

Pelajaran berharga dari kawan Tudji adalah tentang cara kita memandang waktu. Selama jantung masih berdenyut dan raga masih butuh asupan gizi, jangan pernah lagi membatasi diri dengan kalimat "Iki zamanmu".

Mari kita ubah narasi itu menjadi "Ini Zaman Kita".

Dunia memang berubah dengan cepat, teknologi mungkin mulai menggantikan banyak peran manusia, namun esensi perjuangan tetap sama. Seperti pepatah klasik yang tak pernah basi. Adaptasi atau Mati.

Wartawan mungkin menua secara fisik, tapi semangat untuk tetap relevan dengan zaman harus tetap abadi. Kami menolak tua, karena berita tidak pernah mengenal kata pensiun.

Editor : Alim Kusuma